Site Search

Search within product

第662号 2014(H26) .06発行

Click here for PDF version

農業と科学 平成26年6月

本号の内容

§高温耐性品種「元気つくし」に対する全量基肥施用法

福岡県農林業総合試験場 生産環境部

研究員 荒木 雅登

§北海道のハウス土壌におけるホウレンソウ栽培のための下層土窒素診断法

(地独)北海道立総合研究機構 道南農業試験場

研究部 地域技術グループ

主査 林 哲央

(前 北海道立総合研究機構 花・野菜技術センター 研究部 生産環境グループ)

高温耐性品種「元気つくし」に

対する全量基肥施用法

福岡県農林業総合試験場 生産環境部

研究員 荒木 雅登

Introduction

福岡県のうるち水稲作付面積の半分近くを占める「ヒノヒカリ」の1等米比率が低迷する中で,高温耐性を有し,外観品質の優れる良食味品種「元気つくし」が育成された。この品種の熟期は県内では中生の「ヒノヒカリ」よりも早い早生とされ,6月中旬から下旬に移植すると8月中旬頃に出穂し,9月下旬から10月上旬に成熟期を迎える。記録的な猛暑の夏となった一般作付2年目の平成22年において,他の品種の1等米比率が低迷する中,期待通り「元気つくし」の1等米比率は90%を超えた。この高温耐性は,高温処理による非構造性炭水化物の動態やOsSUT1(ショ糖トランスポーター)遺伝子の発現解析の結果から登熟期間中の茎葉から穂への糖の転流効率の高さに起因する1)ものと考えられている。また, 日本穀物検定協会による食味ランキングでは,平成23年産,平成24年産,平成25年産と3年連続で「特A」評価を獲得するなど,食味に対する評価も高く,県民の認知度の高まりとともに需要は伸びている。平成25年産で4,260ha栽培され,福岡県下の水稲作付面積の約10%を占めるに至っている。

生産現場では当品種に対して,施肥は基肥と2回の穂肥で行うことを基本として肥培管理を徹底するよう指導が行われている。一方で,本県における水稲作の実態として基肥一発肥料の導入による全量基肥栽培が作付面積の60%以上(推計)で行われており,標準的な施肥法になっている。この栽培では,穂肥の必要がないことから,葉色等イネの姿を確認する必要性が分施栽培と比べて小さいため,水田ヘ足が遠のき肥培管理が社撰になりがちとの指摘がある。このため,肥培管理の徹底を図る上では,全量基肥栽培の導入が指導の足かせになるとの見解もある。しかし,「観測史上最高」という修飾語に珍しくない頻度で遭遇する近年の夏場の猛暑の下での穂肥作業は,高齢化問題がさらに深刻化している現場においては大きな負担であると言え,「元気つくし」についてもブランド米として十分な流通量を確保するためにはさらに面積を拡大する必要があり,標準的な全量基肥栽培法を確立する意義は大きいと考えられる。そこで,分施の場合と比較して,食味と外観品質のレベルを維持してかつ収量的にも出来るだけ低下させない施用方法について緩効率および、被覆尿素の溶出タイプの面から検討したので紹介する。

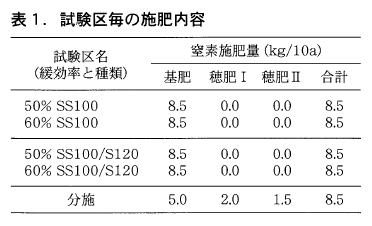

試験は平成23年と24年の2ヶ年,福岡県農業総合試験場内の灰色低地土水田圃場にて6月中旬植で実施した。詳細な試験区は表1に示す。S120を併用する試験区については玄米タンパク含量の上昇を回避するため,予備調査に基づきSS100とS120を窒素ベースで7:3の割合で配合して用いた。移植日や施肥日等の耕種概要については表2に示す。

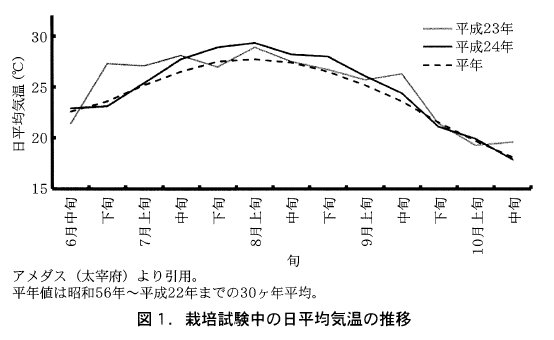

2.気象経過とLPコート溶出の年次変動

本県における6月中下旬移植の水稲普通期栽培においてLPコートを使用する場合,7月の気温がどのように経過するかで溶出の早晩が左右されやすい。この点に留意して試験を実施した2ヶ年それぞれの水稲栽培期間中の気象概況について比較したところ次の通りであった。平成23年は九州北部の梅雨明けが7月上旬(7月8日頃)と平年より10日以上早く,生育前半特に7月中旬までの暑さが顕著であった。これに対して,平成24年の梅雨明けは7月下旬(7月23日頃)で平年よりも4日ほど遅く,7月までは高温傾向ではなかったが,8月は平年を上回る暑さであった(図1)。

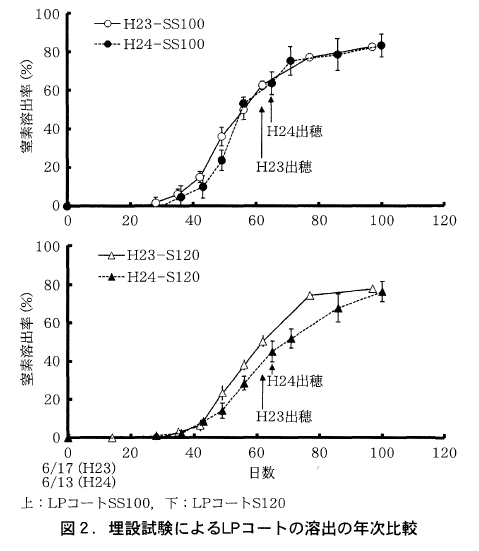

LPコートの溶出については栽培試験に用いたSS100とS120について試験圃場に埋設して調査した。溶出タイプ毎で比較すると溶出の年次間差の違いが認められた。すなわち,SS100では,平成23年と24年とでは非常に類似した溶出パターンを示したものの,S120では梅雨明けが遅かった平成24年の方が23年よりも溶出の立ち上がりが遅く,出穂後,成熟期にかけても約40%分の溶出を示した(図2)。

3.分施栽培と全量基肥栽培の比較

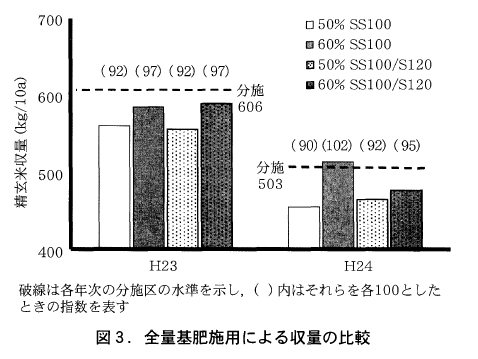

緩効率や溶出タイプを変えて複数の全量基肥区を設けたが,大きく全量基肥と分施と比較してみると,施肥窒素量をこの水準で統ーした条件では収量的には分施を10%弱水準で下回り,逆に玄米タンパク質含量はコンマ数ポイント上回るケースが多いようである(図3)。これらは,生産者にとってマイナス要素であるが,そのマイナス程度は軽微であり,穂肥作業を省略できるメリットの方が大きいと考えられる。

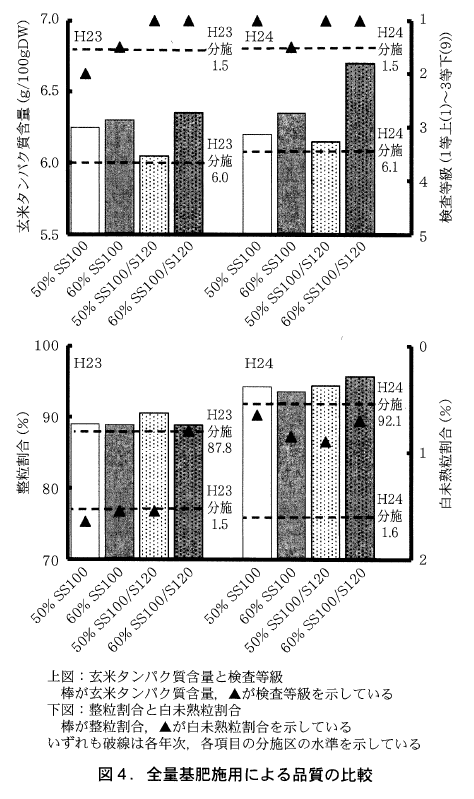

また,この「元気つくし」において,検査等級や整粒割合では分施と遜色がなく,単純に基肥一発肥料の使用の要因のみで外観品質が悪くなるということは考えられない(図4)。

4.緩効率と溶出タイプの比較

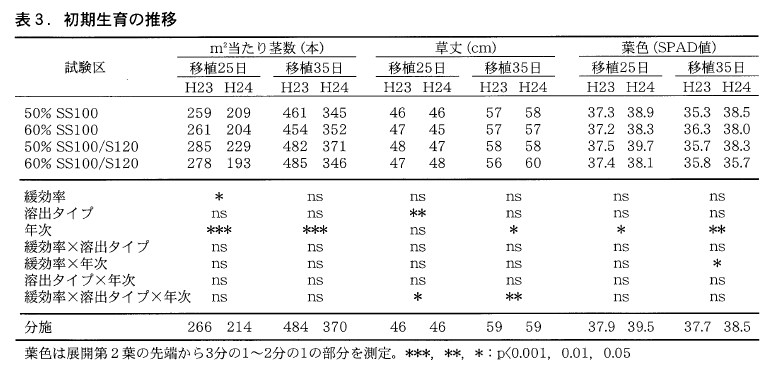

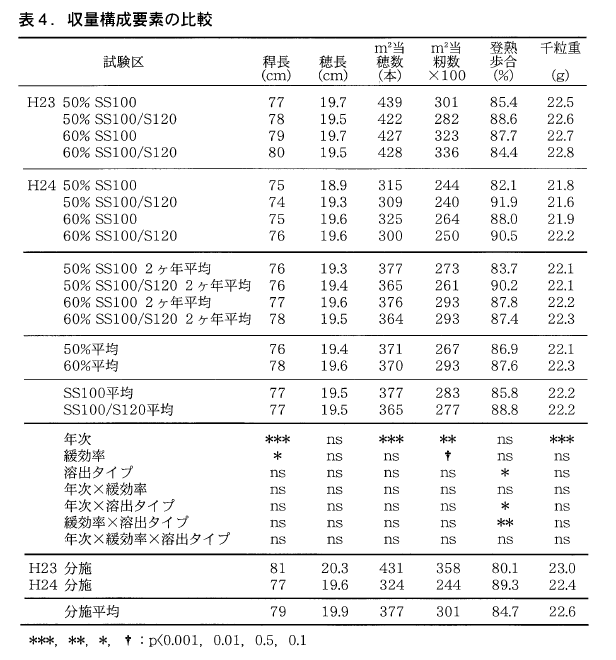

緩効率毎で比較すると50%と比べて60%では速効性窒素がわずかに少なくなるもののその差はわずかなため移植25日および35日の生育差は認められないが,㎡当たり籾数の増加のため,収量が増加傾向にあった(表3,表4,図3)。

当品種は,主力品種「ヒノヒカリ」に比べると初期生育における茎数が確保し難い(データ略)ことから,速効性窒素を減じることは収量的には不利だと想定していたが,それとは反する結果であった。一方,緩効率60%を50%と比較すると検査等級や整粒割合等,外観品質に対して一定の傾向は認められなかったが,玄米タンパク質含量はコンマ数ポイント高い傾向にあった(図4)。

溶出タイプ毎に比較すると収量,品質ともに2ヶ年通して影響は認められなかったが,玄米タンパク質含量については,2ヶ年のうち相対的に溶出が緩慢であった平成24年に緩効率60%でのS120使用で,6.7%と他と比べてタンパク含量の上昇が認められた。

Summary

以上の結果から,年次による被覆尿素からの窒素溶出速度の変動があることを加味すると「元気つくし」に対しては緩効率60%でLPコートSS100を用いて全量基肥栽培すると,高い水準の外観品質を維持したまま,食味が安定してかつ収量的にも最も優れることが明らかとなった。

米の流通も加速して押し寄せる物流のグローバル化の波に飲み込まれようとしている昨今,省力化は避けて通れない課題である。暑さに強いイネが育成されても,イネを育てる人間の高温耐性は強化できるはずもなく,炎天下での作業の負担を軽減できる全量基肥施用法の導入はますます進んでゆくと考えられる。施肥回数は減らせても,それ以外の水管理や病害虫防除等の管理が手抜きとならないよう,現場での生産指導に期待したい。

References

1)Miyazaki et al.(2013)

Journal of Plant Physiology,170,1579-1584.

北海道のハウス土壌における

ホウレンソウ栽培のための下層土窒素診断法

(地独)北海道立総合研究機構 道南農業試験場

研究部 地域技術グループ

主査 林 哲央

(前 北海道立総合研究機構 花・野菜技術センター 研究部 生産環境グループ)

Introduction

ホウレンソウ栽培では栄養生長の途中に葉を可食部として収穫するが,一般に生育盛期の葉柄は硝酸イオンを蓄積しやすく,収穫物の硝酸イオン濃度が高まりやすい。そのため,北海道ではホウレンソウのハウス作型において,これまで夏どり栽培での硝酸イオン濃度について独自の指標値(新鮮重当たり3.0g/kg以下)および指標値を達成するための作土の土壌窒素評価などの栽培指針を示している。

しかし,近年の北海道内を対象とした実態調査では,土壌中の硝酸態窒素が2~3mg/100g程度と低い場合にも,ホウレンソウの硝酸イオン濃度が指標値を超える事例が多く認められた。このとき,必ずしも土壌中の硝酸態窒素が高いときにホウレンソウの硝酸イオン濃度が高いとは限らなかった。つまり,作土の硝酸態窒素を対象とする従来の土壌診断に基づいた窒素施肥技術では,ホウレンソウの硝酸イオン濃度を指標値以下にできない場合のあることが分かった。近年の北海道内のホウレンソウ栽培ハウスにおける調査例では,下層土中に硝酸態窒素が残存しており,これがホウレンソウの硝酸イオン濃度を高めている可能性がある。また,北海道のハウス栽培では年間の窒素施肥量が窒素持出量より40~50kg/10a多い事例があり,窒素収支の面からも窒素施肥量を窒素持出量に近づけられるように施肥法を改善する必要がある。

そこで,ホウレンソウが下層土に存在する窒素を吸収することを明らかにし,その性質に基づき作土層に加えて下層土の残存窒素量を評価した施肥改善を行い,硝酸イオン濃度を低下させる技術を開発したので紹介する。

2. Testing Method

1)現地実態調査

旭川市において2007年に4棟のハウスでホウレンソウの硝酸イオン濃度(新鮮重当たり,以下同じ)と土壌中の硝酸態窒素含量の推移を周年調査した。各ハウスの栽培管理は当該地域における一般的な方法(2~11月頃にビニール被覆,冬期間は積雪下)で行われており,13~31年にわたりホウレンソウが連作されていた。調査年には各々で年間5作栽培されており,年間窒素施肥量は39~51kg/10aであった。ホウレンソウの硝酸イオン濃度はフードプロセッサーで粉砕した後,蒸留水を添加してホモジナイザーで微粉砕して分析した。

2)根系の窒素吸収特性

ホウレンソウの収穫時の根系を滝川市のハウス(灰色台地土)において深さ別の根の本数より調査し,根長密度を算出した。また,土壌の深さ別の硝酸態窒素の吸収パターンを調査するため,発芽始期に株間に穴を開けて,深さ10cm刻みで埋設位置を変えて15N標識硝酸カルシウムとして硝酸態窒素を5kg/10aずつ施用し,秋まきと夏まきの作型でホウレンソウを栽培した。

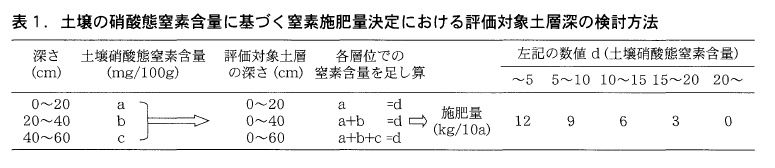

3)窒素診断の対象土層の検討

2007年2月~2008年10月の2年間に旭川市内の4棟の農家ハウス(何れも褐色低地土)においてホウレンソウを1年当たり5作栽培し,窒素施肥試験を行った。処理は各作期の施肥前に,①作土(深さ0~20cm),②深さ0~40cm,③深さ0~60cmの各々に存在する硝酸態窒素に基づいて窒素施肥量を決定した区,および④無窒素区を設定し,各区におけるホウレンソウの硝酸イオン濃度と総収量を調査した。

処理区③における窒素施肥量は,深さ0~20cm(a),20~40cm(b),40~60cm(c) の各層位における土壌中の硝酸態窒素含量を0~40cmまで(a+b),あるいは0~60cmまで(a+b+c)足し合わせた数値(d)を各区における残存窒素量と見立て,表1により行った。すなわち,表1の右半分において土壌中の硝酸態窒素含量(d)を5mg/100gごとに区切り,各々に窒素施肥量を設定した。ここで,土壌中の硝酸態窒素と窒素施肥量との対応関係は,「北海道施肥ガイド」における窒素施肥対応表(北海道農政部,2010)に準じた。調査期間中の1作当たりの平均栽培日数は37日であり,品種は当該農家が各作期に栽培したものを用いた。

3.ホウレンソウの硝酸イオン濃度と土壌中の硝酸態窒素の現地実態

各ハウスにおける収穫時のホウレンソウの硝酸イオン濃度,深さ0~20cm(作土層),同20~40cmの土壌中の硝酸態窒素はいずれも1作目で低く,栽培回数を経過するほど高まった(図1)。市販ホウレンソウの場合,硝酸イオン濃度は夏に高まり秋に低下する傾向にあるが,同一圃場内では窒素施肥量による差のほうが季節間差より大きいことが知られ,硝酸イオン濃度は主に窒素施肥や土壌窒素レベルにより変動する。本調査では11月に収穫した5作目の硝酸イオン濃度が最も高かったが,これは当作の生育期間中における土壌中の硝酸態窒素が高かったためであろう。本調査における窒素施肥量は作土層に残存する硝酸態窒素含量に対応して減肥したが,作土層に加えて深さ20~40cmの硝酸態窒素含量が栽培期間中に高まる傾向を示したことが,ホウレンソウの硝酸イオン濃度が上昇した要因のひとつであると考えられた。

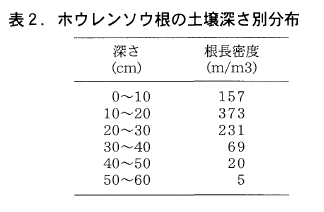

4.ホウレンソウ根系の窒素吸収特性

根系は深さ40~50cmに達しており,主要な根群は深さ10~30cmに存在した(表2)。ホウレンソウの原産地は中央あるいは西アジアの乾燥地帯と考えられており,根系は播種後70日で深さ1.2mに達するとされる。北海道におけるホウレンソウの平均的な栽培日数は35日程度であるが,収穫時点で根系が作土層より下に伸長していることは明らかである。

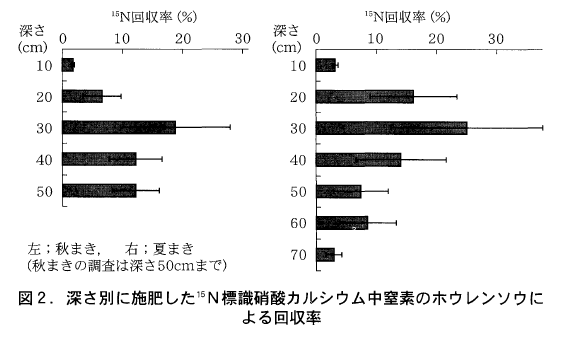

ホウレンソウは深さ10~60cmの土壌に埋設された窒素を吸収しているが,特に深さ20~30cmから相当の窒素を吸収し,これは各作型ともに同様の傾向にあった(図2)。作物が根系の伸長した深さまでの下層土に存在する硝酸態窒素を吸収,利用する事例はトマトでも知られており,ホウレンソウにおいても,硝酸イオン濃度を低下させるためには,下層土に存在する硝酸態窒素を評価する必要があると考えられた。

5.下層土に存在する硝酸態窒素に対応した窒素施肥

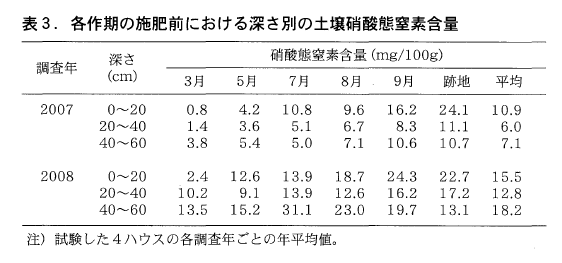

窒素診断の対象土層を検討するため,各年における施肥前の土壌中の硝酸態窒素を深さ別に見ると(表3),1作目の作土ではほとんどのハウスで1~3mg/100g程度であったが,深さ20~40cmには10mg/100g以上あるハウスも見られ,2作目以降には各層位とも作期が進むと徐々に高まった。

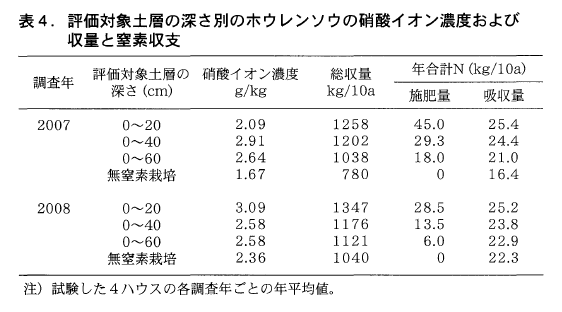

深さ20cm以下の土層に残存する硝酸態窒素を作土と合わせて評価して施肥すると,深い土層まで評価するほどホウレンソウの硝酸イオン濃度が低下する傾向が見られた(表4)。評価対象土層を深さ40cmまでとすると硝酸イオン濃度の年平均値が北海道における指標値(3.0g/kg以下)を下回った。このときの総収量は作土の診断のみで窒素施肥量を決める現行法よりやや低かったものの,年平均で1200kg/10a程度得られた。評価対象土層を深さ60cmまでとすると,硝酸イオン濃度はさらに低下したが,7月以降の総収量も低下する傾向にあった。ホウレンソウでは総収量のうち70~80%が調整後収量になるため,評価対象土層を深さ40cmまでとしたときの総収量1200kg/10aは概ね900kg/10aの出荷時収量に相当し,北海道の春夏~夏まき作型における一般的な目標収量(北海道では800kg/10a)から見て,良好な収量レベルと言える。

下層まで土壌中の硝酸態窒素を評価した場合の年合計窒素施肥量を従来法と比較すると,深さ0~40cmを評価した場合で15~16kg/10a,0~60cmで23~27kg/10aの減肥になった。深さ0~40cmまで評価したときの窒素施肥量はホウレンソウによる吸収量と概ね同程度かあるいは下回った。

以上のことから,ホウレンソウにおいて収量性を維持しながら硝酸イオン濃度を低下させるためには,施肥前(あるいは前作の栽培終了時)の深さ40cmまでの土壌中の硝酸態窒素含量に基づいて施肥量を決めることが適当と判断した。具体的には,深さ0~20cm,20~40cmの各々の土壌中の硝酸態窒素含量を算出し,前掲(表1)の方法で窒素施肥量を決める。診断時の状況により,深さ0~40cmを一括分析して得られた値(mg/100g)を2倍した数値に基づいて決定しでも良い。

このときの窒素施肥量は,土壌中に硝酸態窒素が蓄積したハウスではホウレンソウの窒素吸収量と同程度あるいは下回ることから,本診断法を続けることにより長期的には土壌中の硝酸態窒素レベルが低減し,地下水などの環境への負荷が軽減されるものと考えられる。

なお,本試験を行った農家ハウスでは夏期に窒素施肥量を減らした区で,土壌病害に起因してホウレンソウが出芽後に枯死して欠株を生じ,収量の低下した事例が数回みられた。ホウレンソウ根腐病は土壌の硝酸イオン濃度が高い条件下で発病が抑制されるため,作土の硝酸態窒素の減少が発病を助長した可能性がある。従って,道内のホウレンソウ産地で下層土窒素診断を推進するためには,連作を避ける,あるいは土壌消毒するなどの基本技術を並行して進める必要がある。

6. Conclusion

北海道のハウスにおけるホウレンソウ栽培では,深さ0~40cmの土壌に存在する硝酸態窒素含量に基づいて窒素施肥量を増減させることにより,硝酸イオン濃度を指標値以下に維持しつつ,一般的な目標収量を確保することができる。このとき窒素施肥量はホウレンソウによる窒素吸収量と同程度以下になり,長期的には土壌中の硝酸態窒素レベルの低減と環境負荷の軽減が期待できる。

ハウス栽培では一般に単位面積当たりの施肥量が多く,栽培期間中の降雨により土壌養分が溶脱しないため,土壌に塩類集積が起こりやすい。これを避け生産性を持続させるためには,①土壌診断の高度化,②作物の生育特性に基づいた施肥,③有機物による養分投入量や作物体により持出量を適切に評価した養分収支の改善,などが有効である。本稿で紹介した土壌診断法が,ハウス土壌の生産性を長期的に維持する一助となり,北海道において土地利用型ハウス栽培が持続されることを期待している。

References

●林哲央・長尾明宣 2010

ホウレンソウの硝酸イオン濃度低減のための下層土窒素診断法.

土肥誌,81 ,263-266

●林哲央 2011

寒冷地の施設栽培における土壌診断と肥培管理法に関する研究.

道立総合研究機構農試報告,129,7-14,25-34

●北海道農政部 2010

北海道施肥ガイド2010.p.114,札幌